本文的启示在于美国风险投资的崛起以及随之而来的硅谷成功。是美国国家意识和国家行动的产物,而非自由主义的产物,同时也阐明了政策引导与税收激励在发展风险投资过程中的核心作用,这与当前中国的风险投资实践不谋而合。

本文从硅谷的发展着手,介绍了美国20世纪70和80年代如何通过放松管制和实施税收激励等国家行动铺平风险投资发展的道路:一是《雇员退休收入保障法》重新解释了“谨慎人规则”,使得采用组合投资策略的机构投资者(尤其是养老基金)可以进行风险投资;二是政府降低了资本利得税税率,并规定风险投资基金管理人取得的业绩报酬按照资本利得征税;三是成立纳斯达克交易所,为风险投资组合中的高增长初创企业提供便利的退出场所。

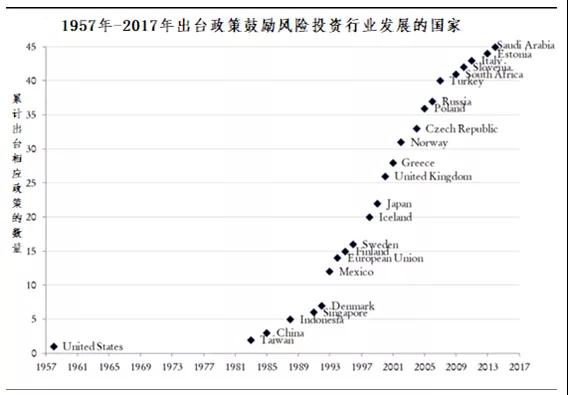

本文还研究了其他国家和地区发展风险投资的经验,这些经验都表明风险投资的发展离不开政府的税收激励和宽松监管的支持。需注意的是,尽管本文意在揭示政府在风险投资发展过程中的重要作用,但在各地经验中,政府仅仅是作为规则制定者,而非市场参与者。

十九届四中全会公报指出,要支持大中小企业和各类主体融通创新,创新促进科技成果转化机制。风险投资基金在募集端汇集社会闲散资金,为权益性资本的形成拓展了边界;在投资端遵循专业化、分散化的投资原则,化解了科技成果转化过程中的高风险,也因此风险投资自诞生以来,一直是科技成果转化的最有效途径。为发展风险投资,世界各地进行了多个阶段的探索,从成立政府引导基金鼓励风险投资,到发展丰富多层次资本市场为投资组合中高增长初创企业提供便利的退出场所,再到引入养老金、主权财富基金等长期资金,以及进行资本利得税税制改革等,这些探索能为我国深化金融供给侧结构性改革,增强金融服务实体经济能力提供有益经验。

本文作者为伦敦国王学院的政治经济学讲师罗宾·克林格勒维德拉(Robyn Klingler-Vidra),原题为“Building the Venture Capital State”,于 2018年11月发表在外文核心期刊《American Affairs》上。本文由中国证券投资基金业协会理财及服务机构部谢红正及赵前聚翻译整理,熊歆校对。

在1986年的一次演讲中,时任美国总统罗纳德·里根(Ronald Reagan)哀叹道,“英语中最可怕的一句话是:我来自政府,我是来提供帮助的。”这句话高度概括了新自由主义的观点,即硅谷是如何成为高科技创新、企业家精神和风险投资的全球灯塔。硅谷是自由市场和美国资本主义的胜利,对于罗纳德·里根(Ronald Reagan)和米尔顿·弗里德曼(Milton Friedman)的追随者来说如是,对于如今旧金山湾区坚定的自由主义者和“科技兄弟”更加如此。

早期军事投资在雷达和其他技术中发挥的作用是公认的。硅谷因其与斯坦福(Stanford)等顶尖大学结合,并且与贝尔实验室(Bell Labs)邻近,在促进技术创新方面发挥的作用也受到赞誉。但是通常美国政府在促进和协调技术创新中的作用会被掩盖。这个被我称之为“硅谷叙事”的设想,它赞扬了无拘无束的市场力量所取得的胜利,却忽略了政府作为财政投资者、利润驱动者、审慎宽松的监管者在其中所发挥的关键作用。

然而,这个故事还有另一个版本,它为美国政策制定者促进硅谷以外地区经济增长和外国政策制定者希望在自己国家重现硅谷“魔力”提供了重要经验。真实的故事是,看似放任自由的硅谷风险投资(VC)市场,政府的有形之手(国家力量)却发挥着重要作用。早在硅谷成为科技风投的代名词之前,为支持风险投资行业(该行业聚集在加利福尼亚州北部的沙丘路和波士顿附近的128号公路附近)的发展和壮大,美国政府就采取了干预行动。正如琳达·魏斯(Linda Weiss)在《美国公司》(America Inc.)一书中所说的那样,如果认为风险投资(硅谷的代名词)仅仅是“美国市场的发明”,倒不如认为它是一个神话。

事实上,“国家行动”比常见的“自由市场”的解释要复杂。但这更完整,因此,它对世界上那些正在努力培育充满活力的创新生态系统的城市、地区和国家更有借鉴意义。世界领先的风险投资市场并非完全由看不见的手形成。相反,它们是“风险投资之国”根据其当地环境行事的产物。

从一开始,政府就一直是美国科技产业的核心角色,甚至是必不可少的角色。玛丽安娜·马祖卡托(Mariana Mazzucato)在其2013年出版的《创业之国》(The Entrepreneurial State)一书中详细阐述了政府在为当今硅谷巨头(尤其是苹果和谷歌)提供技术融资方面发挥的作用。在马祖卡托看来,这些公司的成长不是放任自由的资本主义的产物,而是“约翰·梅纳德·凯恩斯(John Maynard Keynes)与亚当·斯密交汇(Adam Smith)时期”的一个杰作:政府开创了私营部门所不能开创的局面,随后市场力量得以蓬勃发展。国家在打开自由市场大门方面所扮演的必要角色与卡尔·波兰尼(Karl Polanyi)在《大转型》(the Great Transformation, 1944年)一书中的观点一致——即自由市场乌托邦的思想是一种谬论,因为“即便是自由放任,也是政策所计划好的。”至少在私下,大多数经验丰富的新自由主义者自身已经意识到国家政府在组织和促进市场方面的主要作用,但是大众所普遍接受的新自由主义要么走向自由主义者的观点,要么只强调新自由主义中的放松管制这一要素。

风险资本这一资产种类约在第二次世界大战期间以现代化和专业化的形式在美国和英国出现。1958年初,美国政府通过小型企业投资公司计划向风险投资管理人贷款藉以提供资金,风险资本从此打上美国烙印。由于当时养老基金、基金会和捐赠基金等投资人还没有开始参与,因此这些贷款在早期为风投行业提供了重要资金。国家的有形之手保障了风险资本市场发展之初的资金充足,而硅谷是当时的重中之重。

随后,在20世纪70年代,中央政府出台的政策允许机构投资者进行风险投资,风险投资管理人也能赚取更高的配置收益。具体来说,美国劳工部在1979年的《雇员退休收入保障法》(ERISA)中对“谨慎人规则”

进行了重新解释,风险投资的投资风险从投资组合的角度来看不再是巨大的,这使得机构投资者(尤其是养老基金)可以被允许进行风险投资。换句话说,对于公共养老基金来说,风险投资的风险不再是巨大的。允许公共养老基金投资这一资产类别,也意味着风险投资管理人可以获得更高的配置收益。同年,政府降低了资本利得税税率(风险投资如获利需要缴纳的所得税税率)。

与大多数另类投资一样,风险投资基金也有两种获利来源:一是用于支付基金管理人日常运营的基础管理费;另一种是按基金收益的百分比向投资者收取的绩效费(在行业术语中称为“业绩报酬”)。通常,风险投资设置的费用结构为“2和20”:管理规模的2%和为投资者创造超额收益的20%。在美国,风险投资基金的业绩报酬是按照资本利得税率征税的,而不是按照劳动所得税率。此外,投资者实现的资本利得,不是在基金实体层面上进行“双重征税”,而是“穿透”给投资者,在投资者层面上征税,并仅按资本利得税率征收一道税。1979年,美国将持有超过一年以上的资产所适用的资本利得税率从35%降至28%。1980年美国政府实施的《小企业投资激励法案》(Small Business InvestmentIncentive Act)持续营造了较为宽松的监管环境,这近乎是国家政府一年中连续三次采取行动促进风险投资。而之前1971年成立的纳斯达克交易所(NASDAQ),就已经为风投投资组合中的高增长初创企业提供了一个便利的退出场所。

因此,从一开始,支持创新和企业家精神的有意识国家行动就为硅谷风险投资铺平了道路。为激发市场活动,政府有时放松管制和减税,有时通过直接和间接补贴(如通过公共养老金)来提供资金支持。在硅谷风险投资的现代叙事中,国家行动这一关键因素往往被忽视,而自由市场完全自发壮大的假象依然存在。

如今,创新和创业已成为硅谷的代名词,即通过鼓励创新和创业来提高经济竞争力和创造就业机会。与其他承担风险的资本不同,对冲基金和主权财富基金(它们有时也会因其对企业和市场的可疑影响而受到诟病)等风险资本被视为社会生活中不可或缺的金融组成部分。2014年,《华尔街日报》将风险资本称为“人类最后的希望”,因为它具有识别和培育变革性技术的能力。

美国国家风险投资协会(National Venture Capital Association)的研究证实了这一观点:1974年至2015年间在美国上市的所有公司中,有40%的公司共计556家企业获得了风投资金,这些公司的研发支出占所有上市公司研发(R&D)支出的85%,股票市值占上市股票市值的63%,员工总数超过300万人。

通常风险投资提供创业公司第一轮外部股权融资的同时还附带了运营和技术专长等投后服务,因此风险资本通常被称为“聪明的钱”和“耐心的资本”。对许多初创企业来说,从“种子期”到A轮和B轮的融资,这段时期通常被称为“死亡之谷”。在这个时期,他们耗尽了个人储蓄和最初的政府拨款,需要更多的资金来将他们的产品商业化。如果没有这些资金,他们可能会创业失败。这就是风险投资家们出现并拯救他们的地方:他们提供大量的股权融资资金,以及运营专业知识和广泛的专业网络。风险投资家对这些初创公司进行投资,希望其中一些能够成为“独角兽”,或者至少能够获得财务收益。

风险投资阶段资金的关键作用是不可否认的,但导致风险资本受欢迎还有一个悲观的诱发因素:在研发项目的支出上,风险资本正在逐渐替代其他形式的资金来源,尤其是政府的直接财政拨款在研发项目的支出上就在逐渐减少。尽管风险资本的兴起依赖于国家提供的许多先决条件,但风险资本在某些方面取得的显著成功已被用来证明削减公共研发支出是合理的。伴随着公共支出下降,紧缩政策的出台,政府越来越无力为基础研究提供资金——即使这种基础研究是国家产业战略的核心,尤其在科技领域。因此,公共研发支出的不足反而继续强化了这样一种观点:即风险投资家就是答案,因为他们是私人投资者,并且拥有充足的资金、人脉和专业知识。结果,各地区政策制定者们常常将硅谷神话视为一种自由放任的结果,并在本国政府对研发支出的规划水平各不相同的情况下,纷纷效仿美国风险资本的成功。

为了通过创新和创造就业机会来刺激经济增长,不同地理文化背景、制度类型和规模的国家都实施了鼓励风险投资的政策。事实上,超过45个国家——包括所有的经济合作与发展组织(OECD)、20国集团(G20)和亚洲四小龙国家——已经开始努力搭建本土的硅谷风投市场。这种狂热,可以从全球范围内对“硅”这个字眼的大量使用中看出,包括澳大利亚的“硅滩”,现在被称为“俄罗斯硅谷”的莫斯科郊区的斯科尔科沃,以及肯尼亚的“硅大草原”。

这种激增乍看似乎证实了硅谷是在20世纪80年代和90年代崛起的神话,当时正值全球化时代,呈现出显著的国家撤退而市场先行(Golden Straitjacket黄金紧身衣

)的趋势,这一时期的特点是华盛顿共识所宣布的新自由主义处于顶峰时期。实际上,市场力量和普遍的政策共识似乎都与国家在经济中扮演的重要角色背道而驰。根据这种观点,新自由主义的风险投资政策之所以得以推广,不仅是因为硅谷取得了成功,还因为其他地方的政策制定者也施行了宽松的监管和税收制度。人们认为,迫于国际流动性资本的投资竞争压力,政策制定者将会选择通过实行低税率和制定宽松的监管法规促进本地风险投资市场的发展。

然而,国际上鼓励发展风险投资的努力表明了这种观点的局限性,并进一步打破了硅谷仅仅是市场力量的产物这一古老神话。首先,大多数复制硅谷的尝试都是由政府主导的(类似于美国的实际情况)。此外,一些最成功的国家依赖于政府的公开干预和支持。实际上,没有任何风险投资是在没有帮助的情况下突然冒出来的,完全遵循硅谷模式并不代表能成功。制定符合当地政治和经济规范的政策,以及政府和私营部门高质量执行政策才是关键。

正如风险资本扩散的“S形”曲线所显示的那样,许多国家的政府已采取有针对性的行动来推动当地像硅谷这样的风险投资市场。但是,仅仅是风险投资政策在国际范围内扩散的这一现象并不能完整反映出国家政府在促进风险投资中的作用。这45个“风险投资之国”(大力发展风险投资行业的国家)在其各自政治环境下采取了截然不同的方式(通常是干预手段)塑造风险投资文化。即使是人口和经济规模相近,地理和文化环境相似,工业化水平相当的国家,也实施了彼此不同且与硅谷模式相异的政策。实际上,没有任何两个国家采用相同的政策方针。

在风险投资市场中,国家干预的这一因素一直被忽视。不仅仅是竞争性的市场力量,世界各地政府也推动了风险资本的国际性增长。为了在联系日益紧密和高新科技日益发展的全球经济竞争中获胜,政策制定者进行了积极干预,而且最重要的是,为了超越竞争对手,政策制定者也变得更富创新精神。政府并没有坐等潜在的风险投资家们自己动手,而是介入进来,创造并建立了当地市场。从传统的新自由主义方法(如有针对性的税收激励和宽松的监管制度),到直接引导社会资金或甄选和支持市场参与者的初始加入,他们的方法五花八门。

下面以台湾和新加坡为例,说明当地政策设计的独特方法。

台湾退出联合国后,他们面临着非常紧迫的吸引国际投资资本的竞争压力,在这种压力下,台湾的政策制定者们开始学习风险投资政策。1981年,台湾行政部长李国鼎带队前往硅谷、波士顿的128号公路和日本进行了考察。李国鼎(这位后来被称为“台湾经济奇迹之父”的人),通过研究多种政策模式,制定了一系列政策选项,这些选项可以根据台湾当地的实际情况进行调整。其结果是采用了20%的税收抵免(台湾以前曾使用这种机制来推进其日益增长的信息和通信技术活动),以及本地特有的风险投资基金公司制结构,这种结构让紧张不安的本地投资者得以控制其投资决策。

新加坡的政策制定者感到与香港和中国内地等地区竞争东亚金融中心地位的压力倍增。为了应对这些压力,他们在上世纪90年代中期通过研究硅谷模式(主要是硅谷,也包括以色列和台湾),了解到政府在引导风险投资的政策可能性。他们研究了以色列尤兹玛基金(Yozma,下文将进一步讨论),将其作为使用公共资金吸引国际风险资本的典型范例。随之,1999年管理着10亿美元资金的科技创业投资基金应运而生,专门用于与那些愿意在新加坡设立业务的全球一流风险投资公司共同发起创业投资基金,通过引进国际风险资本来支持本土创新企业的发展。

这些国家或地区并未复制硅谷模式,这并不是因为当地的政策制定者缺乏研究。在新加坡的案例中,负责推进新加坡以科技为中心的创业活动的21国技术创业委员会,专门委派一名成员前往加利福尼亚北部居住两年,来充分了解推动风险投资行业崛起的真正原因。这名成员返回新加坡后反映,硅谷模式不适合新加坡,相反,政府将不得不大规模使用公共资金。他没有推动将养老基金投资于这一新兴资产类别(就像美国在《雇员退休保障法案》中重新解释的那样),而是主张像以色列在1993年成功实施的那样创建一个政府基金。这一灵感来自于对以色列尤兹玛模式的进一步研究,而这一模式又被本土化创新以适应新加坡的环境。

竞争促使世界各地政府学习如何进行干预,但它并未推动各地区围绕任何所谓的正统观念(无论是真实的还是想象的)进行融合。

与硅谷、台湾和新加坡一样,世界各地的政策制定者都以其独特的方式进行干预,以促进那些以前被认为仅通过市场的自身机制就可以推动的创新和创业活动。就像晚期工业化国家一样

,培育风险投资行业需要采取有目的的国家行动。上世纪70年代,美国政府为了给不断增长的科技公司提供更多的资金,开始对风险投资市场提供支持。但那时,还没有一个“硅谷”可以被复制。相比之下,后来国际上建立类似硅谷这样的风险投资市场有了更明确的目标,尽管他们付出了各式各样的努力来实现这一目标,但这些努力的方法都有效吗?复制美国硅谷神话的失败并不意味着本土政策的失败。恰恰相反:风险投资市场在全球的发展往往是公开政策干预的产物。风险投资行业(包括美国的风险投资行业)之所以蓬勃发展,是因为政府一直在亲自引导资金流向,并给予风险投资家特定的激励。风险投资的增长有力地说明“政府不能挑选赢家”这样的陈词滥调已经过时;在许多情况下,在每一个最具活力的风险投资活动集群中,政策制定者对于建立风险投资管理人的初始群体至关重要。

例如,中国早期的风险投资活动几乎完全来自政府投资。

公共资金对于在波罗的海国家打造风险投资同样至关重要。也许最值得注意的是,以色列在1993年通过运用公共投资发起了尤兹玛基金(一个1亿美元的基金),从而创造了世界上最大的风险投资市场(按照人均收入计算)。该基金的首席科学家投资了10家潜在的风险投资公司,以打造一个世界级的风险投资体,这一方法是有效的。到2000年,以色列的风险投资市场绝对规模已位居全球第二,相对人口规模也位居全球第一。[13]台湾的税收抵免是一种更可靠的新自由主义模式,它催生了亚洲最成功的,并且是“最像硅谷”的由政府所主导的风险投资市[14]。2013年,著名风险投资家维维克瓦德瓦(Vivek Wadhwa)曾打趣说,“硅谷是无法复制的”。同理,不同国家的硅谷也不会凭空出现。试图通过模仿国际“最佳实践”(如《华盛顿共识》),而无视当地环境的做法行不通。成功的风险投资发展战略在很大程度上取决于如何适应当地环境(当然,对风险投资的需求也必须有一个基础水平)。即使是台湾在20世纪80年代推出的税收抵免政策,其具有有效性也不是因为它符合新自由主义的教条,而是因为它与当地规范相吻合:台湾的政策制定者使用了税收抵免政策以及与有限合伙制相反的公司制结构(后者与美国模式大不相同)以最符合当地环境的方式支持本地企业。税收抵免符合台湾政策制定者的监管规范,即政府应如何利用财政来支持行业发展(税收优惠,而不是直接提供资金),而私营的公司制结构也更适合那些希望享有自主投资决策权的本地投资者(美国有限合伙的组织结构则将投资决策权交给基金经理,而不是他们的投资者)。

在成功的风险投资政策模型中存在的幸存者偏差掩盖了一个事实,即失败是常见的,而且更容易发生。虽然失败的发生通常被认为是由于缺乏与硅谷模式的一致性,但实际上,这通常是设计不佳和实施不当的结果。设计不佳的例子有澳大利亚的政策制定者对尤兹玛基金模式的本土化调整时因为在定义资格方面过于严格而导致的失败;也有俄罗斯风险投资公司(Russian Venture Corporation)因为资金很快被个人关系消耗殆尽而陷入的执行困难。在这两种情况下,导致失败的不是政府的参与,而是设计或实施。当存在有利的基石(就成长型初创公司对风险资本的需求而言),并且政策设计适合当地环境时,政策才能奏效[15]。

政策的制定需要考虑当地的实际情况。实际上,政策形成的一般趋势通常会反映出当地实际情况的特点,只要它不被意识形态的重叠所扭曲(例如,在国家主导的经济环境中反对国家活动的干预)。我们应该意识到(而不是设想一个理想化、脱离语境的环境)政策制定者会以特定的方式看待自身和可以使用的政策。这些方式会影响他们对政策的了解,从而影响他们对政策的评估,进而影响他们将这些政策应用于本地。例如,回想一下经济政策制定者为了了解哪些因素可以、哪些不可以、哪些应该、哪些不应该在当地环境中复制而前往硅谷的旅程。[16]

情景理性的决策过程应被理解为政策的制定是植根于实际的环境。这种情景理性的决策方法并不意味着政策是无关紧要的,也不意味着正式的制度约束不会影响政策的形式。相反,它听从了玛莎·芬内莫尔(Martha Finnemore)和凯瑟琳·西金克(Kathryn Sikkink)的呼吁,以“社会环境作为理性选择政策的背景”[17]为典型。

与有限理性或传统理性相比,情景理性存在一个关键的差异。在有限理性中,正如诺贝尔奖得主丹尼尔·卡尼曼(Daniel Kahneman)和阿莫斯·特沃斯基(Amos Tversky)的著作中所述,行动者被定义为因认知偏差具有有限运算能力的学习者。[18]根据有限理性理论,正是因为认知偏差让行动者们受制于复制他们所研究的“锚”,所以才会出现政策收敛的现象(偏好趋同的一种类型)。正如库尔特·韦兰德(Kurt Weyland)在其被广泛引用的著作(该著作将认知心理学的见识应用于政策扩散的学术研究)中所论述的那样,受人尊敬的领导者和同僚成为政策制定者不会偏离的锚点。[19]与此相反,传统理性理论认为,学习者处理新信息时,容易受到贝叶斯更新的影响,从而基于物质利益偏好做出决策。[20]因此根据传统理性理论,政策制定者们制定的政策与高效能的经济增长政策模型几乎没有偏差,因为贝叶斯更新会根据对模型优点的观察而推翻先前的观念。

相比之下,情景理性法期望政策制定者能够获得充分的信息和独特的学习经验,从而得出关于政策价值的不同结论。情景理性的政策制定者的理性不是“有限的”或“有界的”。他们是理性的学习者,他们身处的本地实况情境构成了他们理性的基础。同时,当他们学习一些外国的成功经验时,他们的标准不会像贝叶斯理论所假设的那样会很快改变。鉴于这种粘滞效应在其中起到的核心作用,情景理性与有限理性学派和传统理性学派有着本质的不同:即政策多样性,而不是政策趋同性。

因此,我们应该期望政策制定者能够调整那些受到广泛研究和高度重视的政策模型(例如硅谷风险投资政策模型)的核心要素,即那些既不容易被定位,也不容易对其进行重新本土化改造的核心要素。政策制定者理论上应当能够通过所学的知识来设计适合当地情况的政策,而不只是简单地接受硅谷模式。

风险投资的兴起不仅是上世纪80年代和90年代放松管制措施或全球化的结果,也是精心计划和政策实施的产物。今天,世界各地政府为促进本国风险投资仍在积极研究并采取行动。

通常人们能想到的一种促进手段是通过改变监管规定扩宽风险投资的资金来源。尽管养老基金在国际上是风险资本的主要投资者,但在美国以外,它们往往只是间接投资者。并且在许多司法管辖领域,法规会限制公共养老金投资于风险投资基金。这一限制最初源于《雇员退休保障法案》(ERISA)审慎人规则的逻辑:政府希望限制公共管理的养老金所承担的风险。当国家对退休储蓄负有受托责任时,其基金管理人需要谨慎管理风险。这种潜在动机是有道理的。

但监管确实已经允许养老基金投资于私募基金。在实践中,由于私募基金经常投资于风险资本,养老基金在风险资本投资方面的风险敞口很大。结果是,养老基金一方面要支付双层费用,另一方面虽然保留了风险资本投资的风险敞口却没有直接参与到风险投资的管理过程中。这一现状应该改变。英国可能正在发生这种变化。2017年春季,英国财政部启动了一项针对创新型、高增长中小企业的长期投资资本审查,这一审查直接导致了后续英国商业银行(British Business Bank)的汇款额增加,2018年6月该银行又向一个“长期资本基金”(patient capital funds)项目拨款25亿英镑。如果英国政府取消目前被投资企业每年直接从公募基金中所获得的投资额不得超过500万英镑的限制,更大规模的英国养老基金可能会成为风险资本的长期直接来源。

并非只有那些在全球信息和通信技术领域有竞争力的国家和地区才会大力发展风险投资,经济合作与发展组织(OECD)之外的国家未来也将会走上打造风险投资之国的道路。渴望通过促进创业和创新来实现更高价值经济增长的发展中国家就正在实施风险投资战略。例如,越南的政策制定者研究了硅谷的风险投资模型,得出的结论是,他们也想建立一个本土的“硅谷”。2016年,越南政府为引导促进更多投资活动而发起成立了一只风险投资基金,并相应调整了越南的监管环境。牙买加的政策制定者与世界银行和私人投资者合作,于2014年启动了“牙买加创业计划”,这是一个以“智利创业计划”为灵感,并进行本土化改造,以医院为重点的加速项目。此外还有一些国家成立了主权基金从事风险投资,比如新加坡和沙特阿拉伯。2016年6月,沙特阿拉伯的公共投资基金因其对Uber的35亿美元投资而备受关注。这些发展风险投资的新兴国家正努力构建市场,而不是像发展风险投资的成熟国家那样,仅微调竞争地位或填补特定资金缺口。

对于有意发展风险投资行业的国家而言,真正有效的努力途径与卡尔·波兰尼(Karl Polanyi)的观点是一致的,即它一直是,也将永远是,通过国家的有形之手来建设和维护通往自由市场之路。未来发展风险投资的国家将以鼓励创新和创业活动的名义,通过情境理性的决策方法为自己铺路。正如美国政府采取行动发展如今已成为硅谷代名词的风险投资行业一样,其他发展风险投资的国家政府也正在进行干预。

与罗纳德·里根(Ronald Reagan)关于“英语中最可怕的一句话”的论点相反,现在和将来更加可怕的是,无论是美国还是全球各地的发展风险投资的国家,政府仅仅依靠过去的成功,而不主动支持创新。政策制定者往往倾向于形成适合本土的战略,并建立本土风险投资活动集群。但是他们必须有体制能力和政治空间来开展这种国家主导的活动。因此,西方的政策制定者,尤其是美国的政策制定者,必须避免两个致命的错误。首先他们不能一直要求其他新兴风投国家的政策制定者在意识形态、文化甚至行业方面完全复制硅谷模式。更重要的是,他们不能认为美国高科技创新增长完全是放任自由的结果。特别是在世界其他地方高科技创新不断增长的情况下,如果美国只看着过去的辉煌,它就会在未来落后。美国的政策制定者也同样需要制定情景理性的政策。为了在未来几十年中取得成功,他们必须为硅谷和全国的高科技创新和制造业制定新的产业政策和战略目标。